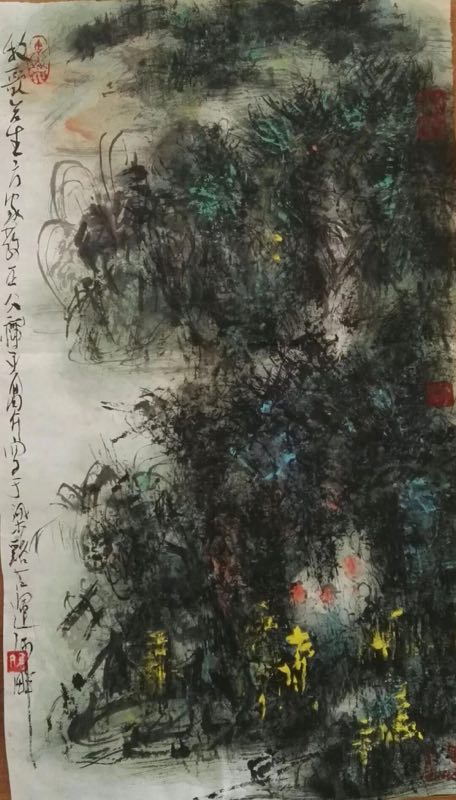

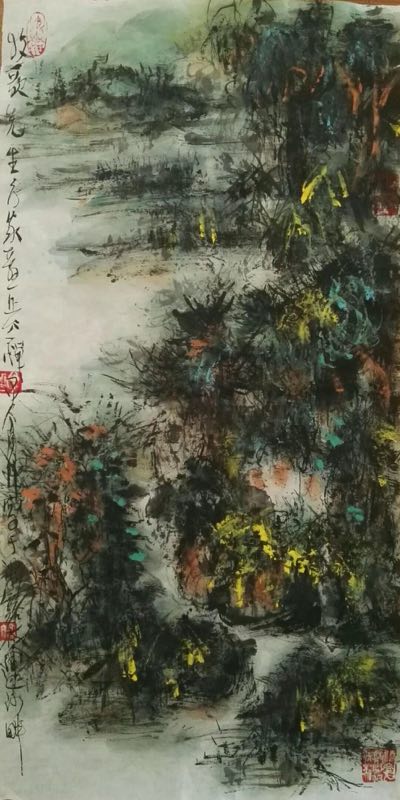

《耕石庐》传人——冰禅子的禅画浅赏

牧歌/文

禅,梵文的音译,意译为“静虑”、“思维修”等,原指静坐默念,心注一境。禅画,禅与画的有机结合。元好问在《答俊书记学诗》中有句“诗为禅客添花錦,禅是诗家切玉刀。”这固然是禅味、诗味的妙合,姑且用在谈禅画上也未必不可。冰禅子(高亢)出生于元四家倪瓒(倪云林)的故乡江苏无锡,自幼随祖父江南金石名家高石农先生左右,深受教诲,尤以家乡名人元代倪云林的绘画艺术影响较深。倪云林生活于太湖和松江附近的江南水乡,这些地方,是他画题的主要内容。冰禅子常年禅修的惠泉红云洞与此相隔甚近,深受倪瓒山水画中对江南溪山林木的独特表现手法之影响。冰禅子的画作《深山幽局》、《松下问道》极具倪的画风,空中有灵气,疏得有秀气。

绘画上的这种空疏,有如佛家的参禅:“老僧三十年前参禅时,见山是山,见水是水,极至后来亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水。而今得个体歇处,依然见山只是山,见水只是水。”在这里,参禅之人只是以无知无言的朴素之心对同样无知无言的朴素之景,人与自然之间处在一种由直觉相连接的情感关系之中,因故“见山是山,见水是水”。冰禅子的画摈除了人为的语言诠释,回归于原始生命中,再次以朴素之心对朴素之景,画中再次还原大自然本来面目,即“见山只是山,见水只是水”。庄子在“逍遥游”和“观天地之大美”讲的是一个道理。冰禅子的画从“以天合天”、到以“神遇”进入不以“目视”的自由境界,恰恰是一种作为艺术家内心情感自由喷涌的观照,其艺术效果具有“象外之象”,“景外之景”,不多笔墨,尽得风流。王伯敏在《倪云林的空疏美》一文中所说“画,以空疏可以取美,以满密同样可以取胜。”倪瓒的这种表现是中国古代画家发挥主观能动性的一种表现方式,成为东方山水画的一种形式,这也成为冰禅子参禅悟画的一条阳关大道。

恩格斯在论述基督教时曾说过“对于一种征服罗马世界帝国,统治文明人类的绝大多数达1800年之久的宗教,简单地说它是骗子手凑集而成的无稽之谈,是不能解决问题的。”对于禅和禅宗及禅画也应当如是观。从人类历史发展的过程看,宗教也是人类认识和改造世界并取得的一部分成果。具体到禅画,其画意具有尼采式的“沉醉”,也有文人士大夫们的高洁人格象征。禅画的重要价值在于其历代文人所倡导的精神境界,所主张的人生态度和生活方式。在当代社会中,百年经典《耕石庐》传人——冰禅子先生就是其中一位践行者,也是颇具典型意义的一位。

(作者系《中国文化》月刊顾问、艺术评论家,现供职于中央某研究机构。)